A menudo hablamos de ateísmo y agnosticismo como si fueran lo mismo. Como si no existiera diferencia entre quienes niegan la existencia de Dios y quienes simplemente dudan. Pero la verdad es que esa diferencia, aunque sutil, es fundamental. No solo para la religión, sino para todo lo que tenga que ver con la trascendencia y los grandes misterios de la existencia. Vivimos en una época de cambios vertiginosos, en la que creer de verdad se vuelve cada vez más difícil, y al mismo tiempo rendirse a falsos ídolos, a creencias ligeras o a promesas vacías resulta demasiado sencillo. En ese contexto, hablar de la fe —o de su ausencia— deja de ser una cuestión abstracta y se vuelve emblemático, casi urgente.

El ateísmo es, por definición, una negación rotunda. Un ateo afirma con seguridad que Dios no existe. No se trata de dudas o matices: es un rechazo directo a la trascendencia divina. Dentro de esta postura, hay matices que conviene señalar. Por un lado, están los ateos firmes, aquellos que no se conforman con la simple ausencia de fe, sino que expresan activamente su rechazo a cualquier divinidad. Por otro, los ateos débiles, que simplemente no creen porque no hay evidencia suficiente para sostener la creencia.

En palabras concretas: un ateo firme dice “sé que Dios no existe”; un ateo débil se limita a señalar: “no tengo pruebas para creer en Dios”. Aquí es donde aparece el agnosticismo, que a menudo se confunde con el ateísmo débil. El agnóstico no niega ni afirma; suspende el juicio. Considera que el conocimiento de lo divino está fuera del alcance humano. Como resumió Thomas Henry Huxley, el biólogo que acuñó el término en 1869: “Un hombre no debería profesar saber o creer aquello para lo cual no tiene ninguna razón científica para profesar saber o creer”. El agnosticismo, entonces, es humildad intelectual. Frente a los misterios de la existencia, el agnóstico reconoce los límites del conocimiento. Frente a la fe, su postura es casi espejo: mientras el creyente confía sin evidencia, el agnóstico no puede. No por obstinación, sino por falta de fundamentos demostrables.

Hoy, en un mundo cada vez más secularizado y centrado en la individualidad, esta diferencia se vuelve emblemática y más que académica. No solo habla de religión, sino de cómo cada uno se enfrenta a la realidad, a los valores y a la trascendencia.

Existen otras posturas que conviven con el ateísmo y el agnosticismo. El teísmo, como en el cristianismo, sostiene que Dios existe como un ser personal, creador y activo en el mundo, que se revela y se encarna por amor a la humanidad. El deísmo, en cambio, reconoce a Dios como creador, pero distante, indiferente a la vida humana. Y el panteísmo, frecuente en religiones orientales como el hinduismo o el budismo, identifica a Dios con la realidad misma: todo es divino, y Dios está en todo.

Hoy, además, es común encontrar personas que se definen como “espirituales, pero no religiosas”. Creen en algo superior, pero rechazan la mediación institucional. Su descontento puede provenir de críticas al poder religioso, desacuerdos con dogmas o rituales, o simplemente de la preferencia por una relación directa con lo divino.

El agnosticismo, sin embargo, tiene raíces mucho más antiguas. En la Grecia clásica, Protágoras y otros escépticos sostenían que todo conocimiento humano es imperfecto y sujeto a duda. Demócrito, fundador del atomismo, buscó explicar el mundo mediante causas materiales, sin recurrir a los dioses. No los negó explícitamente, pero los consideraba conceptos humanos más que realidades divinas. Esta visión fue duramente criticada en Occidente. San Agustín de Hipona, por ejemplo, rechazó el escepticismo de los filósofos platónicos tardíos, argumentando que la razón, guiada por la fe, podía conducir al conocimiento auténtico de Dios. La fe no era un salto ciego, sino un camino hacia la verdad. Siglos después, filósofos como Immanuel Kant plantearon que la razón humana no puede confirmar ni negar “lo absoluto”, dejando espacio para la duda.

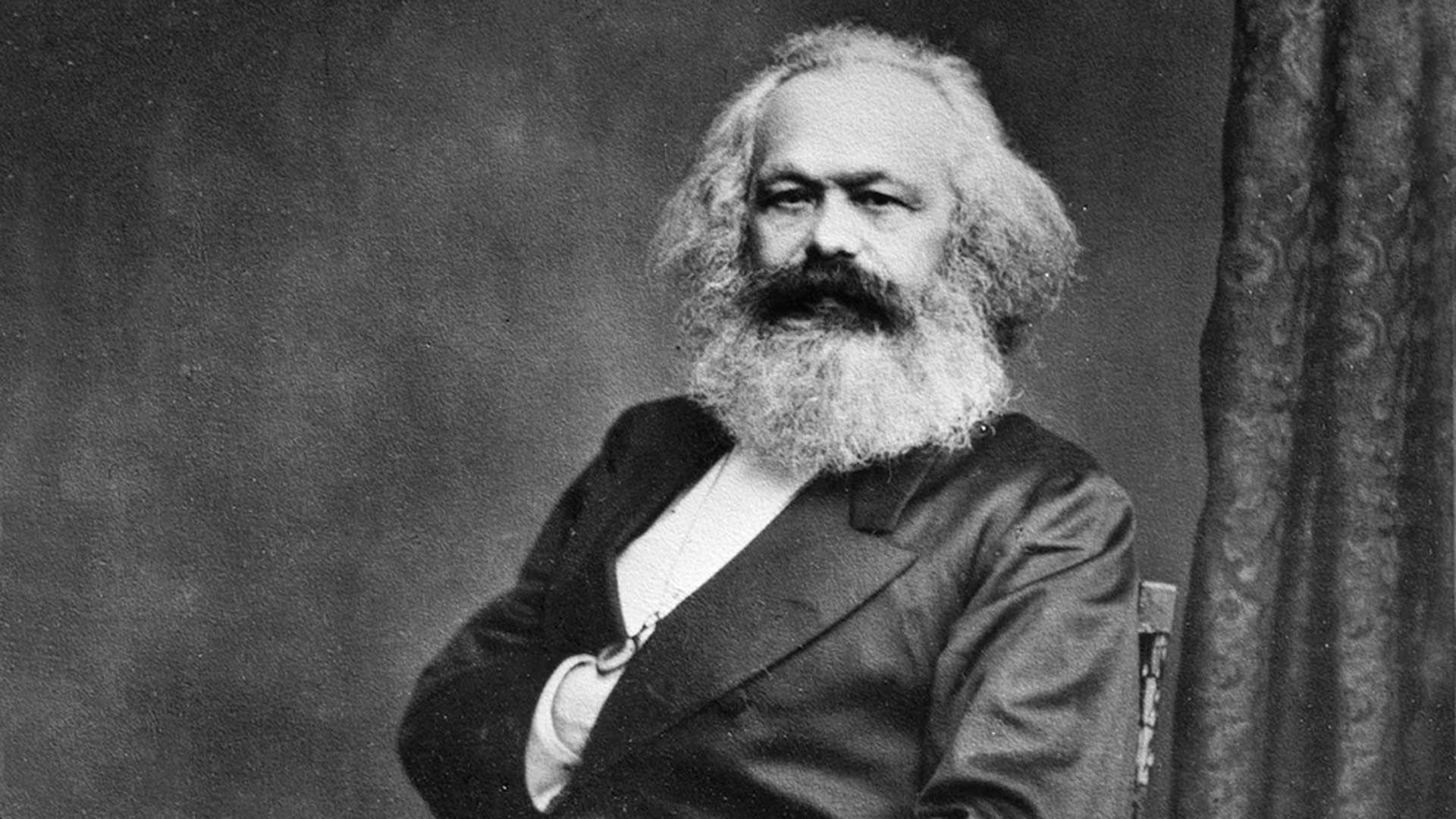

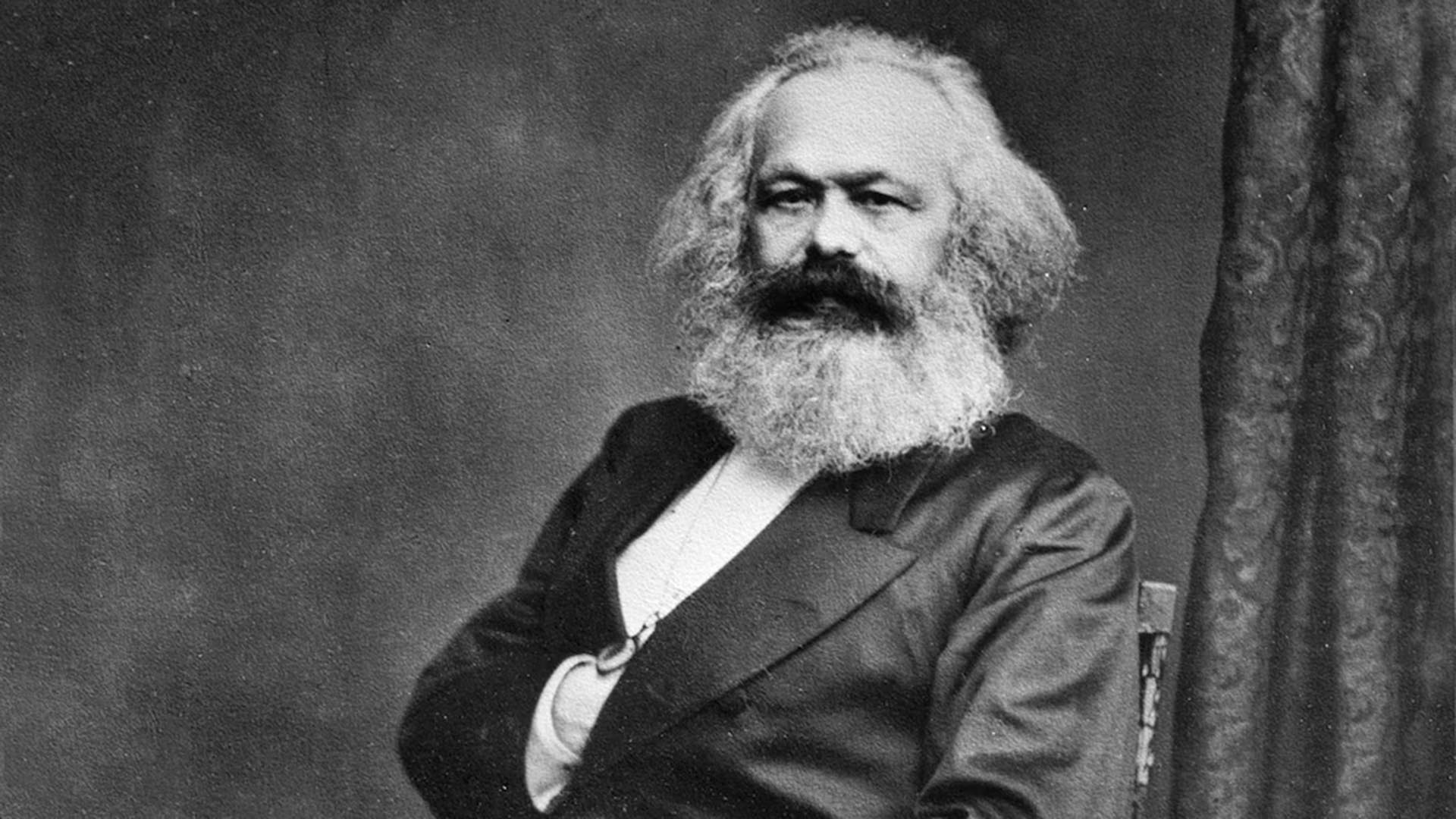

En el siglo XIX, Ludwig Feuerbach sostuvo que Dios era una proyección de las virtudes humanas, y que el ateísmo era un deber moral: recuperar en uno mismo lo que se atribuía a Dios. Karl Marx, por su parte, definió la religión como “el opio del pueblo”, un consuelo ante las injusticias de la vida material, un escape de los problemas que la sociedad genera.

El agnosticismo metafísico va un paso más allá: no solo duda de Dios, sino de cualquier certeza última sobre la existencia, la conciencia y el sentido de la vida. Reconoce que los límites del conocimiento humano impiden comprender verdades trascendentales. Aquí converge con el agnosticismo religioso: ambos privilegian el pensamiento racional, escéptico, consciente de la finitud humana. Ambos suspenden el juicio cuando no hay evidencia. En los últimos años, el debate se ha intensificado por la explosión de información y la globalización de las ideas. Internet y las redes sociales permiten que convivan creencias ancestrales con teorías conspirativas, pseudociencia y nuevos movimientos espirituales. La línea entre fe, duda y certeza se vuelve más difusa. Entre los jóvenes, se observa un fenómeno curioso: muchos se declaran agnósticos como un acto de honestidad intelectual, pero buscan rituales, meditación o prácticas que tradicionalmente eran religiosas. Buscan lo sagrado, pero sin dogma ni intermediarios.

En la práctica, esto plantea un desafío para la sociedad. ¿Cómo dialogar sobre valores, moral y ética cuando las nociones de trascendencia se diversifican tanto? Ateos, agnósticos y creyentes coinciden en algo: la vida humana y sus decisiones no pueden desligarse de la reflexión sobre lo que consideramos real o valioso. La cuestión no es meramente teológica; es política, cultural y filosófica.

En definitiva, la línea que separa ateísmo, agnosticismo y otras formas de espiritualidad es fina, pero crucial. Mientras el ateo se pronuncia por la inexistencia, el agnóstico calla, duda y espera evidencia. El creyente, en cambio, confía. Y entre esas posturas, la historia del pensamiento humano ha desarrollado una rica tradición de cuestionamientos, reflexión y confrontación con los límites del conocimiento.

En un mundo que cambia a un ritmo frenético, en el que las certezas se desvanecen y las creencias falaces abundan, la reflexión sobre ateísmo y agnosticismo no es mera curiosidad intelectual. Es un espejo que nos obliga a pensar en qué creemos, por qué lo hacemos y con qué grado de seguridad. Porque en la vida moderna, dudar puede ser tan valiente como creer, y creer sin cuestionar puede ser tan frágil como la fe que se desvanece frente a la evidencia.