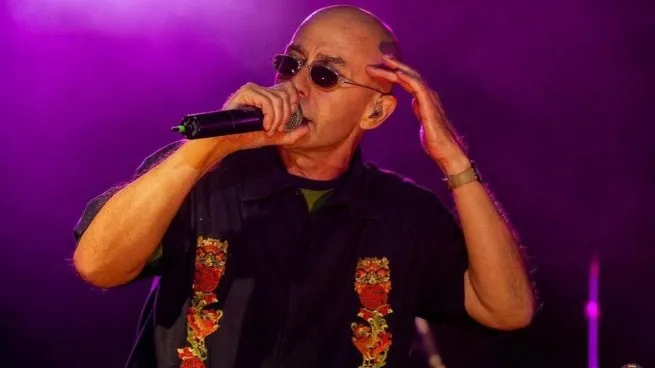

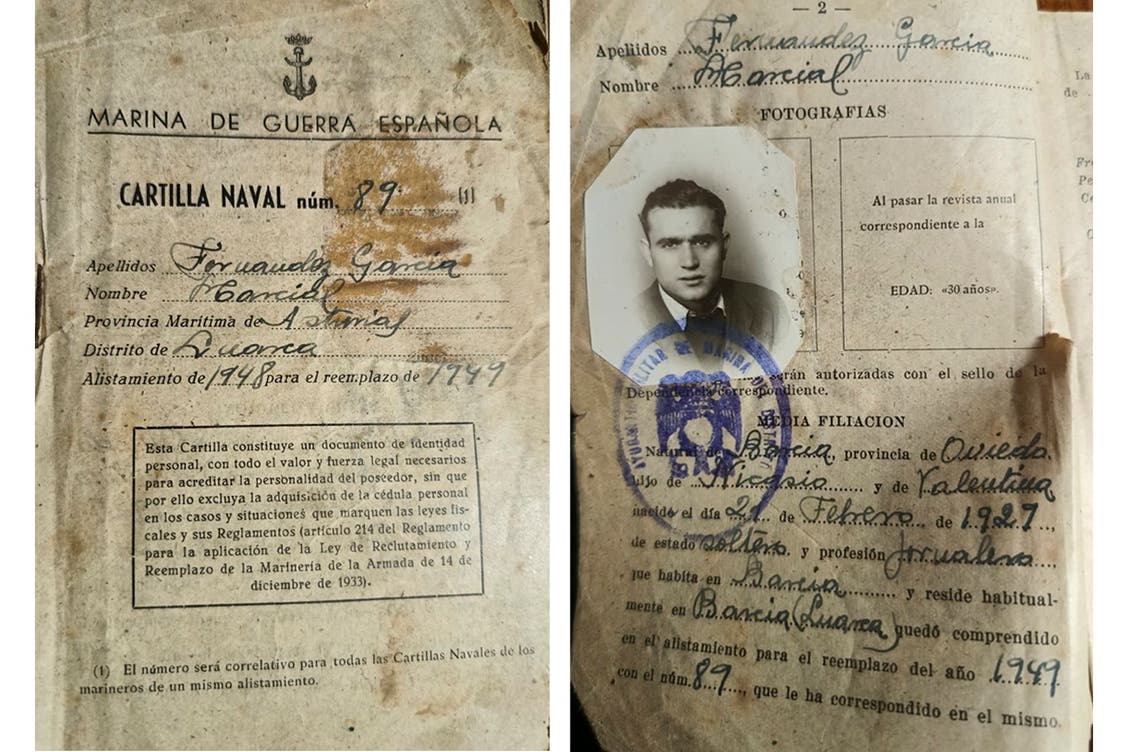

MADRID.- A veces ocurre un giro del destino, un evento que dota de sentido una existencia y una lucha silenciosa, una súbita iluminación. Jorge Fernández Díaz se encontraba en enero pasado en la gala del Premio Nadal, el prestigioso y longevo galardón literario, una auténtica bomba mediática que ubica al autor en el centro de la escena cultural. El escritor y periodista sabía que estaba entre los finalistas del certamen, pero cuando el jurado anunció su nombre, que se impuso sobre los demás candidatos, este maestro de la elocuencia y la retórica quedó en blanco. Caminó hacia el escenario para recibir la distinción: “No sabía qué decir. No sabía, no sabía. Entonces se me dio contar un poco quién era yo y de dónde vengo. La gran ironía es que estaba recogiendo el premio en España, donde nacieron mis padres, por un libro precisamente sobre mi padre, quien se opuso a que fuera escritor”. He allí aquel giro de un guion vital. Los canales de noticias interrumpieron su programación para anunciar el nombre de Fernández Díaz en la tierra de su familia, quien le brindaba así un premio también a la memoria de su padre mientras daba una prueba cabal de que aquel sueño que había tenido un joven hijo de inmigrantes se había materializado. Un final que quizá solo podría haber escrito Frank Capra, el director de Qué bello es vivir, donde el deseo se convierte en realidad, pero tras atravesar laberintos y senderos que se bifurcan. El secreto de Marcial (Ediciones Destino), el libro ganador del Nadal, es “una novela engañosa”, resume Fernández Díaz. Se trata de un emotivo relato que por momentos tiene apariencia de libro biográfico y en otros de crónica, que no descuida la pintura de una época y, además, suma a estos géneros la presencia de un enigma.“Como dijo mi editor: la novela es una especie de Cinema Paradiso”. –En las primeras páginas de El secreto de Marcial escribís: “Esta es una película”. ¿Cómo cincelaste el género, este libro que es una novela, pero que tiene recursos y elementos tan diversos? –Hace diez años que intento entender cómo escribir este libro. Así como Marcial era un personaje secundario en Mamá, también era un personaje secundario en nuestra vida. O aparentemente secundario, como esos personajes de las películas que luego se imponen y tienen mucha más importancia de lo que parece. Mi madre fue una gran matriarca, una prima donna que fue tomando todo con su elocuencia, con su historia, con su inteligencia, y a él lo fue corriendo y sacando. Yo no quería hacer Papá [la contracara del bestseller Mamá, que cuenta la vida de Carmina, la madre del autor] porque los amigos de mi papá, de Marcial, ya habían muerto, porque había pasado mucho tiempo. Me di cuenta de que tenía que escribir una novela sobre mi padre, una novela sobre la incomprensión de padres e hijos, como pasa en tantas generaciones, y no le encontraba la vuelta. Hasta que hace unos años escribí un artículo en el diario ABC, donde yo contaba una pequeña anécdota sobre cómo me vinculaba a mi padre en la infancia y en la primera adolescencia a través de las películas que veíamos en dos ciclos de TV, Cine de superacción y Hollywood en castellano y eventualmente de otro ciclo que se llamaba El mundo del espectáculo, ahí daban películas de John Ford, de Howard Hawks, películas horribles de clase B, películas de romanos hechas por italianos que eran un desastre, de todo.

“Me di cuenta de que tenía que escribir una novela sobre mi padre, una novela sobre la incomprensión de padres e hijos”

–El cine no es ni era entretenimiento para vos y tu familia. Es una especie de enciclopedia de emociones. –Nosotros, que vivíamos en Palermo Pobre, hijos de inmigrantes, veíamos esas películas en ese televisor blanco y negro, un mundo donde había cócteles, donde había tipos en smoking, donde había pelirrojas. Era una especie de ventana hacia el mundo y me pregunté cuántas cosas nos habían enseñado directa o indirectamente esas películas. Me di cuenta de que tenía que hacer una novela donde estuvieran aquellas películas, subterráneamente, es decir, una novela documental, testimonial, donde estuviera mi padre, mi familia, la comunidad asturiana y española en general en Buenos Aires, pero también el melodrama de esas viejas películas y clásicos de Hollywood. Esas películas, para esos inmigrantes con muy poca instrucción, eran una enciclopedia vital que también les brindaba modelos de conducta, de moralidad. –Es muy interesante cómo tejés esos personajes y las tramas de películas clásicas con tu propia vida y la de tu familia. ¿Cómo vas buscando esos dobles o paralelos? ¿Eso lo advertías cuando lo vivías? ¿Lo tuviste que trabajar para la novela? –Lo tuve que trabajar bajo una consigna: así como “somos lo que comemos”, creo que “somos las películas que vimos”. Lo que vimos en la infancia y en la adolescencia nos caló a fondo. De hecho, creo que el melodrama nos formó para bien y para mal: muchas personas no han querido perderse el gozo de vivir un amor imposible, y eso ocurrió porque nos lo mostró el melodrama. O las despedidas románticas y desgarradas, los triángulos irresueltos que se dan en la vida. Las películas enseñaban de todo: cómo era la infidelidad, que había mujeres buenas y mujeres malas, o la imagen de que una mujer carnal era una zorra, o la idea de que un triángulo siempre se resuelve por algún sacrificio, en este último caso Casablanca es el mayor ejemplo de todo, donde Bogart deja que parta Ingrid Bergman por un bien superior. –Gabriel García Márquez dice que las cosas no son como ocurrieron, sino como las recordamos. ¿Volviste a ver las películas para escribir la novela? –Claro, yo las recordaba, pero volví a verlas y las vinculé con la vida de mis padres. Mi padre, que fue camarero del bar ABC de Canning y Córdoba, veía conmigo la mitad de la película, porque luego se tenía que ir al bar. Entonces al día siguiente, a la mañana, en una ceremonia muy dichosa, le contaba cómo había terminado esa película. Las preguntas que me hacía, y que recordé reviendo las películas, estaban tejidas con nuestra vida. –En la novela aparece el tema de la inmigración, que es hoy central en los discursos políticos de tantos gobiernos, y sobre todo aparecen las ansias de progresar y la nostalgia de quienes dejaron su país. –Sí, quería recrear un poco cómo había sido esa comunidad española impresionante que hubo en la Argentina, una España en vías de extinción, una “España del otro lado”. Creo que a la comunidad italiana, a la de judíos, a la de polacos les pasó exactamente lo mismo. Me refiero a todas aquellas grandes comunidades que fueron a la Argentina en busca de la tierra prometida, que se desarraigaron, pero que a la vez se arraigaron, se volvieron argentinos, y a su vez mantenían rituales para respetar su cultura. En el libro están los asturianos que tenían la mirada puesta siempre en España, en lo que perdieron, en esa tierra, en esa patria que estuvieron obligados a dejar. Para ellos fue una tragedia existencial. Mi padre nunca terminó de aceptar que tuvo que dejar el paraíso, que para él era Asturias. En mi casa hablábamos bable, yo soy la primera persona de mi familia que no es asturiana, desde el medioevo hasta hoy. –Y con la inmigración aparece, en ocasiones, la discriminación, y cuando hay niños, el bullying. Escribís algo en el libro muy conmovedor: “El cine me salvó la vida”. –La Argentina fue muy poderosa en su inmigración y recibió a todos, pero también había un desprecio por la inmigración pobre, los “brutos”. Cuando fui al colegio salesiano, los chicos se burlaban de mí por el modo en el que hablaba y me pegaban. En casa se daban cuenta de que volvía golpeado y no decían nada. Una tarde estábamos viendo con mi madre y mi padre Qué verde era mi valle, una gran película de John Ford, un clásico que le ganó el Oscar a El ciudadano. Ellos veían en esos personajes a los mineros de Asturias. En la película, hay un personaje que también padecía esta pesadilla hasta que sus hermanos le enseñan boxeo y así se termina el bullying. Al día siguiente de ver esa película, mi padre me compró un kimono y mi madre me anotó en la academia de judo. Terminó el bullying. Para siempre. –Además del cine como escuela vital, las películas eran también un modo de comunicación entre vos y tu padre. –Estuve a punto de ir a Malvinas, de presentarnos con un amigo como voluntarios a esa guerra, porque creíamos que era una guerra antiimperialista. Mi padre me citó en el bar y me dio un sándwich. Casi no hablábamos, hasta que me dice: “¿Te acuerdas aquella película, Los mejores años de nuestras vidas?”. Se trataba de un veterano que volvía de la guerra sin los brazos. Mi padre me estaba indicando, a su manera, en su media lengua, “cuidado, no vayas”. Un enigma llamado papá Un día sonó su teléfono en la redacción. Fernández Díaz construía un nombre en el periodismo y contaba hechos policiales por entregas a mediados de los ochenta en La Razón, edición vespertina. Secuestros, crímenes, robos. Ese era el contenido de aquellas crónicas. Tras años de silencio y distancia, apareció una voz con acento asturiano del otro lado de la línea. –¿Y? ¿Va a recuperar el dinero? –¿Papá? Marcial y los parroquianos del bar seguían con devoción aquellas crónicas y el padre del autor no pudo esperar al siguiente folletín; decidió llamar al autor, decidió llamar a su hijo. “Me fui al baño a llorar. En ese lugar eran todos tipos resabiados, que habían vivido todo tipo de cosas y no quedaba bien llorar. Era como llorar en el pabellón de Sierra Chica”. Hay una paz en el tono de Fernández Díaz que contrasta con el caos que se vive en el exterior, con la lluvia, la huelga de taxis que corta la Castellana y el clima político enrarecido de este miércoles en el que el Fiscal General del Estado acude a los Tribunales. Fernández Díaz habla de su familia en un hotel del centro de Madrid, a escasos metros de ánforas grecolatinas auténticas, un museo dentro de aquel sitio. “Mi madre quería que los lectores supieran que ella era feliz. Se lamentaba de haber sido feliz recién de vieja”, dice en alusión a Mamá (2002), la novela sin ficción que elude el proceso de degradación del Alzheimer y el fallecimiento de la protagonista. “No quise contar la muerte de mi madre, pero sí cuento la muerte de mi padre en El secreto de Marcial. Con mi madre viví todo y saldé todas las cuentas. Pero el fantasma de mi padre, que murió en 2005, me siguió persiguiendo, reclamándome que indagara sobre él, que escribiera sobre él”.

“Somos las películas que vimos”

–¿Por qué tu padre se oponía a que te dedicaras al periodismo y a ser escritor? –El periodismo era una bohemia. Vos derivabas en el periodismo no para hacerte rico, ni famoso. Era como una especie de derivación natural de la literatura. Y ahí estaban los eruditos, los alcohólicos, los genios de las redacciones. Mi padre quería que tuviera una profesión “decente”. Eso nos distanció muchísimo, seis o siete años. Él me profetizó el fracaso y eso a la postre fue muy importante para mí, porque él me desafió. Cuando descubre que yo quiero ser escritor, piensa que quiero ser un vago. Recordemos siempre que el periodismo en aquella época no es lo que es hoy, porque ahora incluso los periodistas aquí en España se lo olvidan fácilmente, y en la Argentina también. –En la novela aparece el policial en su esencia, pero sin convertirse en el género protagónico de esta novela. Hay una aproximación detectivesca a desentrañar justamente tu identidad y la de tu papá. –Yo creo que eso lo aprendí en el periodismo, en aquellos diez años de cronista policial y luego como editor de revistas de investigación política. Está esa vieja vocación utópica de ser detective. No sabés la cantidad de personas que, mientras me felicitaban, me decían: “Mi padre también fue un enigma” o “ Yo tampoco sé quién fue mi padre”. Hay muchos hombres, muchas generaciones para atrás, que realmente no pudieron hablar con sus hijos. No pudieron comunicarse, los malentendieron, los dieron por perdidos tempranamente. ¿Cuánto sabemos de nuestro padre? ¿Estamos preparados para verlos como hombre y como mujer a nuestros padres? Yo creo que no. –“Este es el libro sobre un hombre que fue un enigma”, escribís. Hay una idea muy interesante en el libro que es la de viajar al pasado en clave detectivesca para comprender algo de tu propia vida, de tu familia. ¿Cuánto te modificó este hallazgo —que no develaremos—, esta mirada sobre tu padre? –Este libro tiene una mezcla de Mamá, de Fernández, de Corazones desatados, de La segunda vida de las flores, pero también están las pesquisas de Remil, está Cora. Es decir, soy yo, pero en todos lados, como no podía ser de otra manera. A los 64 años ya no puedo ser otro, sino el que soy. Sin embargo, me di cuenta de que este tema me requería otro tipo de historias y que ahora me compromete a otro tipo de escritura y a otro modo literario. Eso es bastante fuerte.

–¿Cómo es este nuevo modo literario? Hablabas en una entrevista reciente de tu preocupación sobre la “inflación narrativa”. –Voy a decir una grosería: hay una falta de respeto por el tiempo del lector. No solo lo veo en la literatura, lo veo en el periodismo también. No podés escribir tan largo en un mundo de multitasking, de velocidad. Borges nos enseña el principio de condensación. Es capaz de escribir en cuatro páginas lo que a otro le hubiera llevado a una larga novela. A mí me parece que Cora y El secreto de Marcial son novelas condensadas. Pido perdón a los lectores de El puñal o de Una historia argentina en tiempo real, que tenían 600 y 1000 páginas. Me parece que hoy un autor tiene la obligación de ir al hueso. –Qué interesante este planteo, porque estás hablando de un cine de una época que fidelizaba al espectador, que había un interés por hacerlo popular sin hacer cine de mala calidad. Y vos estás hablando de una literatura que busca ese lector, que está pendiente de ese lector sin bastardearlo. –Claro, sin menospreciarlo. A mí me encanta Scorsese, es un genio, pero necesita tres horas y media para contar una historia. John Ford puede ser popular y puede ser noble. No hace falta estar lleno de clichés para ser popular. Fui criado en ese momento artístico del cine y hay grandes obras maestras que se cuentan en 90 minutos. –Hay una descripción del periodismo de una época, de los 80 y los 90, una mirada nostálgica de aquellas redacciones. ¿Cómo era aquel periodismo? –Había periodistas muy cultos. Les interesaba mucho la literatura. Las redacciones eran lugares de tertulia donde se hablaba de cine, de literatura, de arte. Había periodistas con los cuales pasar seis horas hablando, pero no seis horas de viejas anécdotas de la redacción, sino seis horas hablando de Camus, de música, de cine, de arte, de todo. Esa es la escuela donde yo me crie. También había mitómanos en el periodismo en aquella época, impunes, porque vos publicabas una cosa y no salía en Google. No quiero caer en nostalgias de un periodismo que era mejor en el pasado. Hoy el periodismo es mucho más riguroso que antes.

“Me vuelve loco cuando los populistas de izquierda y de derecha se enfrentan al periodismo y quieren desacreditarlo por cuestiones políticas”

–¿Cómo ves hoy al periodismo en la Argentina? –Me vuelve loco cuando los populistas de izquierda y de derecha se enfrentan al periodismo y quieren desacreditarlo por cuestiones políticas. Cuando se meten con gente de quienes yo fui jefe en algún momento, que yo los vi trabajar, Hugo Alconada Mon, Diego Cabot, Nicolás Wiñazki, periodistas que son investigadores excelentes, y se han metido con ellos, los han querido callar. Me vuelvo loco y es como si atacaran a mi familia directamente. Yo sé la rigurosidad con la que trabajan porque yo trabajo con ellos. La injusticia que implica todo esto. La valentía de esos tipos. Ese periodismo no existía cuando yo era joven. ”Milei se pasa tres pueblos y una gasolinera” El secreto de Marcial se publicó recientemente de un lado y otro del Atlántico y Fernández Díaz tiene por delante una frenética agenda de entrevistas y compromisos de presentación del libro. Se había rumoreado que ocuparía la franja de la mañana de Mitre con un programa diario (“era tan ridícula esa idea que no salí a desmentirla porque pensé que se caería por su propio peso y cayó por su propio peso”). El periodista continuará los sábados, de 10 a 13, en Radio Mitre, en Pensándolo bien, con Verónica Chiaravalli y Gonzalo Garcés. Curtido en ataques del oficialismo, tras haber padecido los embates del kirchnerismo (“esa deriva que tenía hacia el chavismo fue muy jodida para nosotros”), Fernández Díaz fue recientemente blanco de un nuevo ataque de las altas esferas del poder, esta vez, provenientes del presidente Javier Milei. –Hace varias semanas que estás en España. El presidente Javier Milei es muy popular: aparece su parodia en el prime time de la TV [en El Intermedio] y hay menciones constantes en otros programas de radio y de TV, como El gato al agua, donde es tratado con benevolencia. ¿Cómo le explicás la Argentina de la actualidad a un extranjero? Además, imagino que te deben preguntar a menudo por las agresiones que recibiste por parte de Milei. –Sí, el tema Milei surge inmediatamente. La sorpresa, primero, por cómo agrede a todas las personas. Todo lo que dijo de mí llegó a España de manera inmediata. Creo que lo que se advierte es que Milei tomó la decisión de utilizar los mismos métodos del kirchnerismo, tan exitosos para él, pero en sentido contrario. Aparece la política agonal, amigo-enemigo, la persecución —por lo menos verbal, esperemos que no pase de esa línea a la acción directa— a los periodistas—, la idea menemista de tener una mayoría automática en la Corte, que todavía le cuesta tenerla, los servicios. Es decir, todo eso que le fue tan exitoso al menemismo y al kirchnerismo, haciendo formas distintas del peronismo, Milei lo quiere tener para su lado. –Estamos en un momento plagado de contradicciones en los discursos de los líderes y de los ciudadanos; en particular, de quienes tienen férreas convicciones hacia tal o cual político. –La idea de tomar la praxis de tu enemigo para combatir a tu enemigo. Muchos de mis lectores o mi audiencia dicen: “Lo importante es que Milei haga lo que tenga que hacer”. Si vos cedés a esa tentación de violar tu propia convicción, perdés autoridad moral. Yo estuve defendiendo la Constitución de todos los ataques que quería hacer el kirchnerismo, y ahora no puedo creer, como creen los mileistas, que la Constitución es socialista. Entonces me parece que acá se produce un conflicto donde, a pesar de que uno trabaja para una audiencia, no puede ser condescendiente con esa audiencia totalmente. Además, me parece que Milei se pasa tres pueblos y una gasolinera: es verdad que había que desregular el Estado, pero tampoco detonarlo. –Milei introdujo en su discurso pronunciado en Davos un nuevo frente: el wokismo. –Es verdad que el wokismo se había vuelto asfixiante. Pero otra cosa es que se piense que el feminismo es una mentira o que seas homofóbico, como algunos miembros del Gobierno. No digo Milei, pero algunos miembros del Gobierno lo son, o del oficialismo. Esto es una gran enseñanza para todos. Porque cuando intentás instalar un relato asfixiante y cerrado, sea de izquierda o de derecha, tenés que entender que se va a producir un contrarrelato, que estás haciendo germinar una rebelión que va a ser fuertísima. A veces lo contrario de una estupidez es otra estupidez. Quién dijo que lo contrario de una estupidez sea una cosa interesante y buena. Cuidado con pasarte de rosca. Hay causas que por ideología no se quieren agarrar. Por ejemplo, el kirchnerismo estuvo años mirando para otro lado con la inseguridad. Con su discurso sobre el hipergarantismo, que el delincuente es otra víctima de la sociedad. Cuando los pobres caían como moscas por la inseguridad, y eran precisamente quienes votaban por ellos. Esto es un problema enorme que les jugó en contra. Cuando vos, finalmente por ideología, por prejuicio, no tomás una causa real y le das un remedio racional, bueno, se la regalás al contrario. Yo me pregunto qué está dispuesto a hacer alguien que quiere quedarse 35 años para concretar un proyecto. –Hace un rato hablábamos de los golpes literales que recibiste en la escuela, del bullying. Luego distintos poderes políticos te han atacado. ¿Pensás que quizá aquella experiencia como niño te convirtió en el adulto que sos, que te preparó para estos embates e incluso te fortaleció? –Creo que los hijos de inmigrantes directos me van a comprender perfectamente bien. Mis padres me enseñaron a progresar, a escalar y a esforzarme sin tope. No me enseñaron la felicidad, me enseñaron el progreso. Si sufrías no importaba, porque estabas avanzando y progresando. A veces, te podías relajar y parar para mirar lo conseguido. Eso me convirtió en una especie de explorador que atraviesa una selva, un territorio donde yo vi que a otros los mató una fiera o cayeron en un pantano. ¿Y sabés qué me enseñaron mis padres también, voluntaria o involuntariamente? A estar alerta. Soy un explorador que duerme con la escopeta al lado de la cama.

Fuente: La Nacion

Share this content: